编者按

曾几何时,“课堂失守”的忧虑在高校蔓延:沉默的空座、低垂的视线、被屏幕隔绝的交流、单向灌输的疲惫……当知识的殿堂陷入沉寂乏味,当思想的碰撞被数字的喧嚣取代,我们不得不正视这让人焦虑、令人扼腕的困境与难局——无趣无味的课堂,这育人的核心阵地,正面临前所未有的严峻的挑战。它不仅是物理空间的退守,更是教与学活力、深度联结与价值共鸣的流失。

困局当前,必须尽快突围!变革刻不容缓。激活、重构、拯救课堂,绝非一时之策,而是关乎教育本质与未来的深刻使命。激活,是要点燃师生心中渐趋寂灭的求知火焰,让每一个座位成为思想跃动的原点;重构,是要打破知识与生活、讲授与探究的壁垒,让课堂成为思维碰撞、能力生长的真实场域;拯救,则是以行动守护大学精神的基石——让每一次相遇都承载知识的重量、思想的温度与人格的塑造。

人文与传播学院,深谙此道,亦勇担此责。我们直面问题,锐意探索。教师们不再满足于知识的单向传递,而是化身为课堂情境的精心设计者、思维交锋的智慧引导者。于是,传统课堂的边界被打破:讲台变身辩论场,经典文本在跨媒介叙事中焕发新生,理论探讨融入真实的社会场域……一次次创新的尝试,都是对“失守”的夺回和对困境的突围,是对育人本质的执着追求。

即日起,我们正式开辟“拿什么拯救你,我的课堂!——人文与传播学院课堂创新实录”专栏。这里将汇聚我院教师在课堂革新征途上的智慧结晶与生动实践。透过文字的真实记录、图片的瞬间捕捉、视频的深度呈现,我们将带您走进那些被重新定义的课堂现场,聆听师生在教与学共振中迸发的思想火花,感受从理念到行动、从困境到坦途、从无味到生机的深刻转变。

我们期待,这些实录能成为一面镜子,映照当下课堂的痛点与希望;更期待它能成为一簇火种,点燃更多关于课堂本质、教育未来的思考与行动。让我们共同见证并参与这场静水流深却至关重要的课堂革命,以行动回应时代的叩问:唯有持续的反思与不懈的革新,才能真正守护并重塑那方孕育思想、启迪心灵、增长才干的神圣之地。

激活课堂——云仙老师的“唱念做打”功

面对高校课堂中“沉默星河”的普遍困境,我始终坚信:教育的核心在于点燃而非填塞,在于唤醒沉睡的好奇心与内在驱动力。我的教学实践,一直致力于打破“教师讲台独角戏,学生后排低头族”的传统窠臼,将课堂重构为一个以学生深度体验、主动探索和文化浸润为核心的活力场所。若说“三百六十行,行行出状元”,那教育这行,要求似乎特别高。若把激活课堂比作唱好一场大戏,那“唱念做打”功便是专治“沉默症”的独家技法——“唱”热点新声(核污水术语狙击、酱香拿铁营销学),让学生耳朵竖成天线,5G速度连接热点;“念”文化真经(非遗密码课堂解码、典籍智慧深度解读),把传统精髓炼成思想基石;“做”创意工坊(纸艺工坊、美食摊位、期末教室变身国风秀场),让知识在汗水和笑声里发酵;“打”破考核纸牢(英语知识竞赛、配音代笔试),助学生把作业打造成朋友圈爆款!要问这套功夫的核心奥义,如何让Z世代甘愿用“知识蹦迪”的狂欢,炸翻高校课堂的“静音模式”?那请你听我道来——

当教室前排空得像被“早八黑洞”吞噬,后排学生眼神涣散,点头如鸡,手机屏幕的微光在台下汇成一片“沉默的星河”——这不是科幻片场景,而是如今高校课堂的尴尬现实。面对这片“星河”,一场关于课堂秩序与活力复苏的无声战役悄然打响。

学期初:开服大吉!规矩与魅力的双响炮

开学第一课,打响第一炮

“人生若只如初见”,纳兰性德一语道出了初始印象的重要性。所以每学年每门课程的首堂课,与新班级的首次见面,我都特别重视。因为我深知,这是本学期课堂氛围的营造基点。所以针对不同阶段面向不同班级,我准备了不同课型的Lesson One

自我介绍,拉近彼此的心

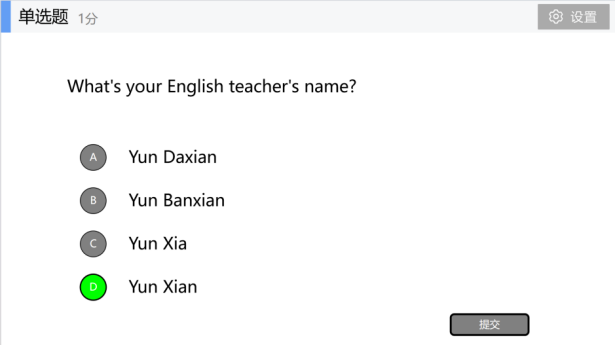

在首堂课上,决定彼此初印象的除了现实中的打照面,还有自我介绍。任课教师的自我介绍要言简意赅,看图说话。介绍完了之后呢?就这样算了?Oh, No!!子曰:学而时习之,不亦说乎? 子还曰:温故而知新,可以为师矣。那为师让你做做题,不为过吧?

那怎样让学生自我介绍呢?君子动口不动手,课堂上例外。动动手指就能解决的问题,那就免开尊口吧。喜欢玩手机?为师成全你——那就发弹幕吧!我要求不多,一人发一个最能体现自己特点的单词。下图是国幼2401班《综合英语》1课堂自我介绍关键词的词云图,用得最多的三个单词是:shy, beautiful和outgoing。

开学第一课,同样也是定基调、立山头的关键时刻。无规矩不成方圆,在首堂课上,我会把“教什么”“怎么教”“怎么学”“怎么考”说得清清楚楚,再把规矩给立好,可以做的、不能做的、加分的BUFF、扣分的DEBUFF都列得明明白白,赏罚分明。

解决大难题,提高举手率

随着学生的年龄增长,课堂活跃度递减。大学课堂的现状很多时候都是“这里的早八、上午、下午都静悄悄”。任课教师的眼睛仿佛有毒,会让人不由自主避开——不要看我,不要看我!我看不见你,你就看不见我!老师的眼睛扫视一遍,讲台下犹如台风过境,倒了一片。敌人也没法让你们低下的头颅,终究为了为师都低下去了。特别是英语课堂,当教师问出那句熟悉的”Any Volunteers?”,台下会是怎样一幅光景呢?

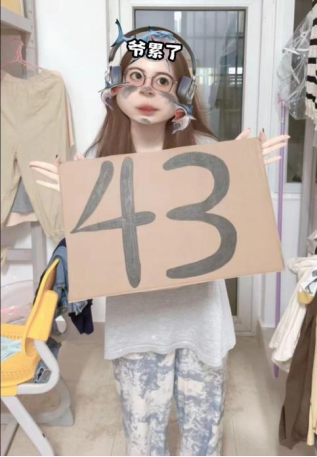

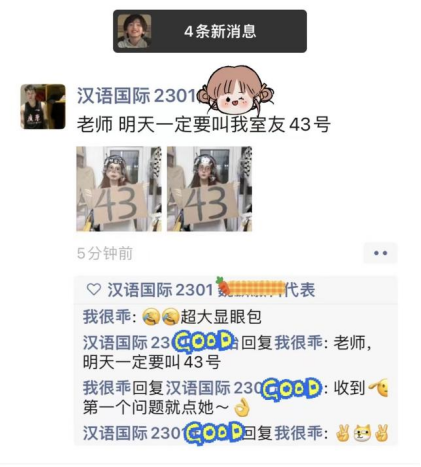

其实是这样的。哈哈~没想到吧!这是普普通通的一堂《英语视听说》课,学生的举手率很高。其实说是举手率,不如说是举牌率。换种方式让举手更有趣些——我想到了拍卖场和竞标会的举牌。是不是感觉自己不是在举手,而是在为上千万的项目竞争,运筹帷幄,举手间樯橹灰飞烟灭,跺跺脚,亚洲经济震三震。

那学生喜欢这种方式吗?喜欢呀!请看——

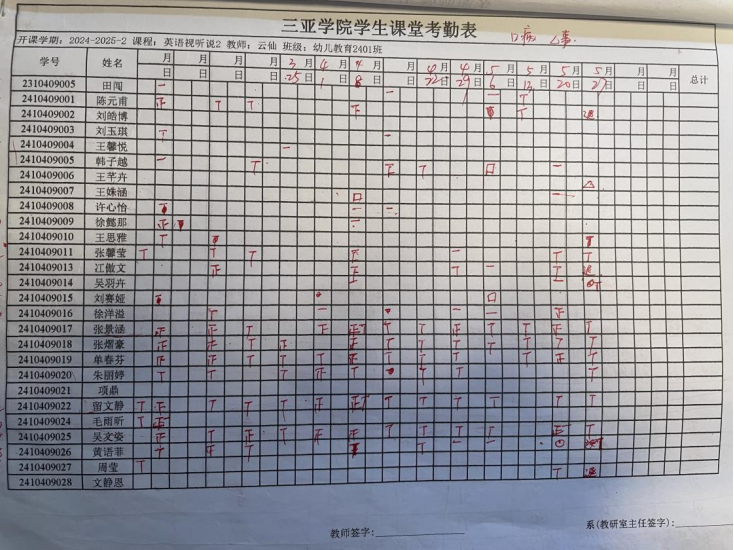

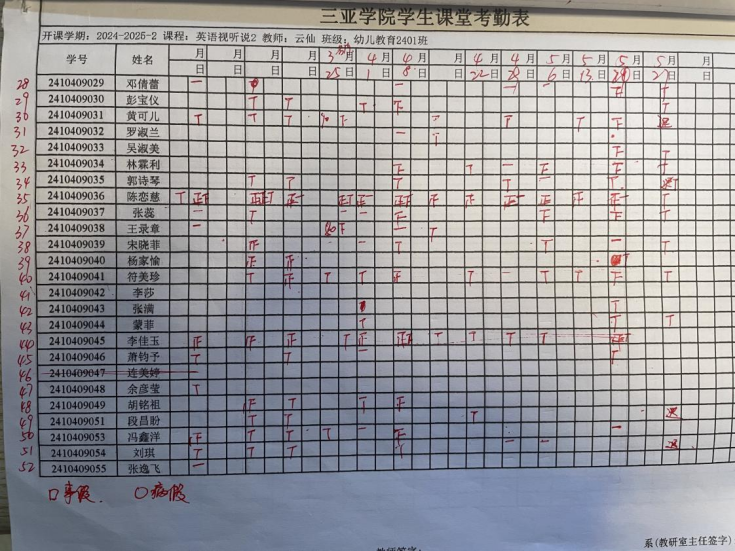

这是一个学期下来的一个班级的回答问题次数记录——

按照我定下的规矩,所有同学主动回答问题一次,加两分(画两横)。14次课上最积极的同学回答次数达到了39次,平均每次课三次起身答题。

学期中:版本更新!倦怠期急救包空投

开学时师生关系的“甜蜜期”已经过去,日历一页翻过一页,终于来到了期中。君子之交淡如水,师生之交如一潭死水。这时应该如何给给疲软的课堂打一针强心剂呢?

增加新鲜感。这三年的英语课由于各种原因,年年在换新教材,我们英语课任课老师也一直在备新课。不过即使是没有换教材的“旧课”,我也会每一轮都增加新内容。

第8周能量补给站I

当学习进入倦怠期,英语课上可以来一点“热血”(“热点鸡血”):

01 淄博烧烤2.0:

屏幕上闪现“小饼烤炉加蘸料”三件套,PPT弹出中英对照热评:'Bing' the BBQ? More like 'Bang' the culture!(淄博烧烤?这是文化暴击!)。接着让学生尝试为淄博烧烤站台,如何去用英语推广美食,如何翻译“嘎嘎香”。

02 卡塔尔世界杯:

在世界杯热门主题曲的循环播放中,我将《综合英语》的生词识记环节设计成足球比赛

第10周五感轰炸机I

中国文化课开启“传统文化工坊”模式:

01 草编艺术工坊:

课堂秒变非遗工坊。我们先去民间草编非遗艺术家的家里学艺,再把老先生请到课堂上,给学生传授草编技法。现场一片欢腾,因为这是孩子们第一次如此近距离接触非遗文化。

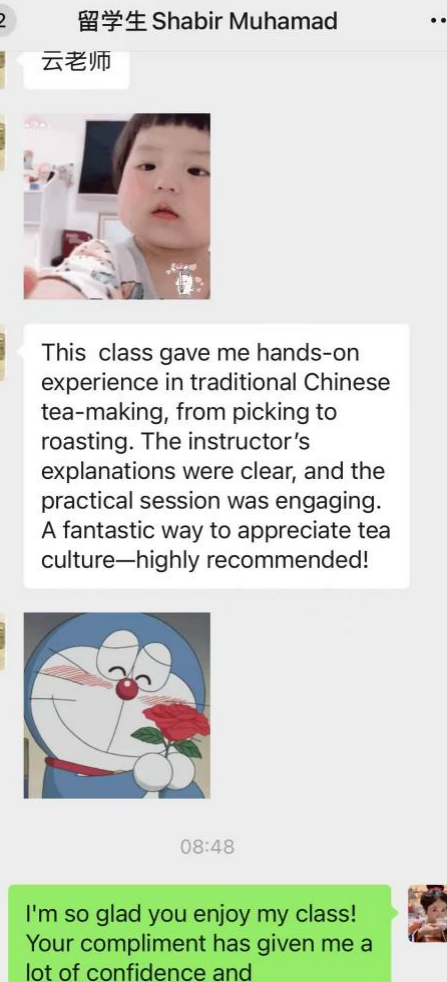

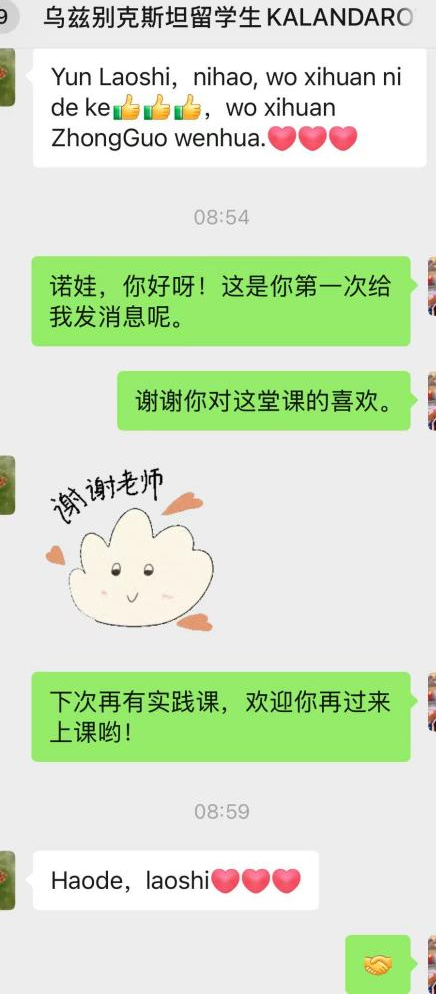

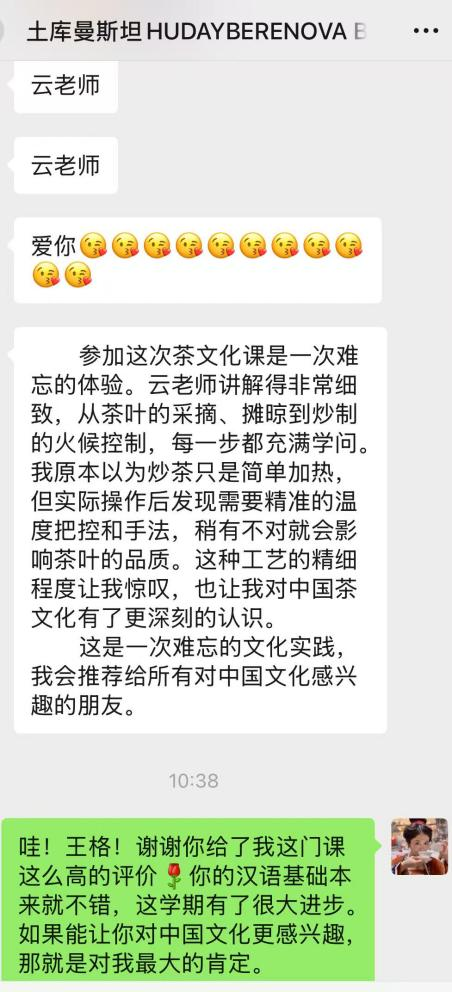

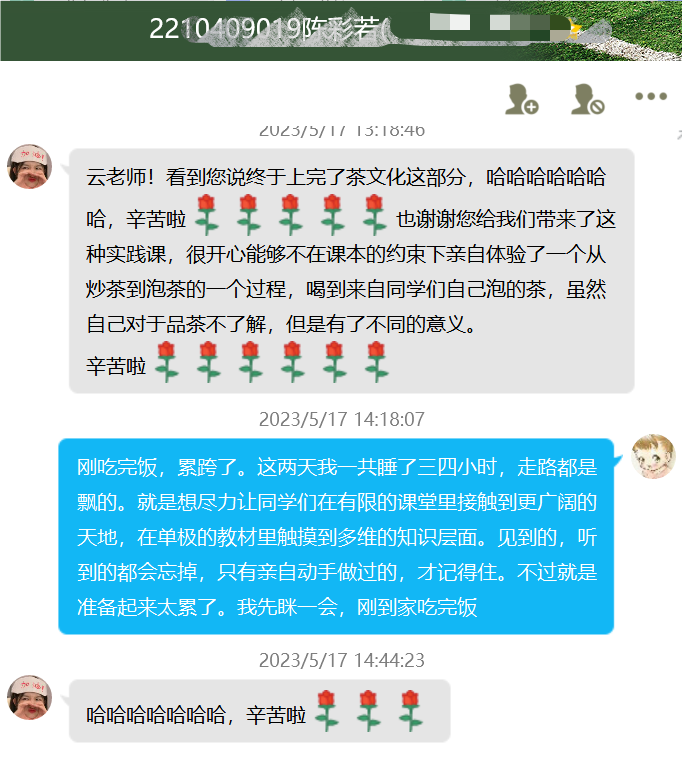

02 手工制茶工坊:

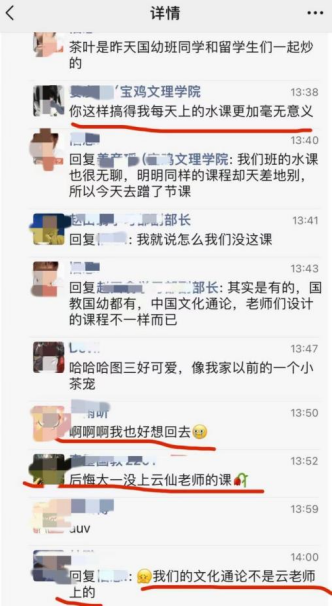

为了更好地感受中国茶文化的深厚底蕴,更近距离体验制茶文化,我每一年都会带着学生在《中国文化通论》课上开展手工炒茶体验活动。与往年不同的是,今年的制茶课还出现了我校留学生的身影——课堂上突然涌入这么多留学生,也是我始料未及的。

课堂上,中外学子都沉浸式感受了中国茶文化的深厚底蕴,并体会了中国文化的历史源远流长。而本次手工制茶体验课让茶文化继承从“技艺展示”升华为“文明共生”的生动实践。此刻,茶香萦绕的教室内,又一批嫩叶正在中外青年交叠的掌心里开启新生。

03 茶艺工坊:

茶香润师心,文化育幼教。一场以”茶艺为媒,幼教为用”的沉浸式课堂在此展开。作为任课教师,我为同学们介绍了茶艺类别、茶具套组和茶艺流程,并为着重展示了绿茶和乌龙茶茶艺,依照泡茶器皿分类分别对应玻璃杯茶艺和紫砂壶茶艺。该绿茶还是前一日中外学子共同手工炒制的成品。这是真正的“现学现用”,炒完茶直接泡茶,我们活跃在茶文化工坊的第一线!同学们近距离观察并学习到不同茶叶的冲泡技巧,并轮流上前体验茶艺文化。

英语视听的赛博突围I

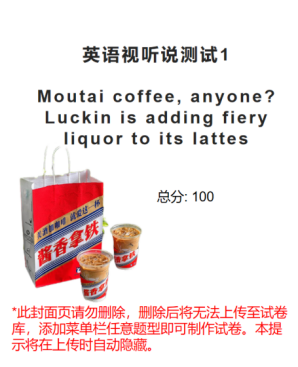

01 酱香拿铁文学:

教师拿一杯瑞幸×茅台联名杯出现在讲台,说一句Explain 'Sauce-y Coffee' in business terms? It’s dopamine marketing!(用商业术语解释酱香拿铁?这是多巴胺营销!)。来个“热知识”小测试——喝了酱香拿铁能不能开车?再做篇小听力。

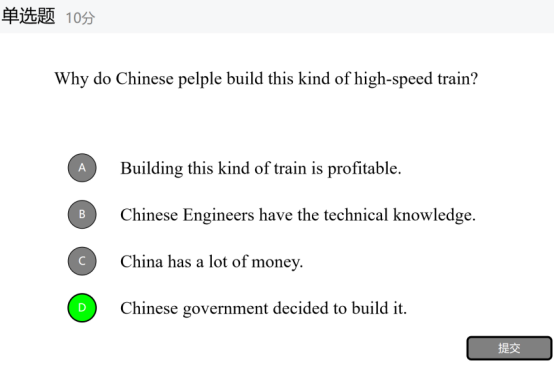

中美热点对冲:

从美国专家的角度出发,让学生在中美经济形态对比中了解美国之所有没有像这种这般的高铁的原因。

在为师的多措并举,多番轰炸下,学生指尖触碰着带着微温的草编小物,手指承受着炒茶锅的热度,也许不小心就会被烫得跳起来,再轻嗅课堂现泡绿茶的幽香,想象酱香茅台的酒香,对着淄博烧烤“口水直流三千尺”……倦怠?不存在的——五感全开的课堂,本身就是一剂强力鸡血。

学期末:赛季结算!知识从考场冲向秀场

当时间来到期末,这场反击战也来到了收尾阶段。

《英语视听说》声优登陆战

《英语视听说》分为1和2两阶段,根据学习进程的不同,期末分别进行了“英文影视作品配音”和“英语戏剧”的展演。每逢此时,课堂便化为欢声笑语的海洋。

表演剧目丰富多样,有经典美剧改编的《老友记》,同学们通过幽默诙谐的表演,展现了朋友间深厚的情谊;还有童趣十足的《喜羊羊与灰太狼》,小演员们生动地演绎出了小羊们的机智和灰太狼的执着,引得现场笑声不断;而《皇帝的新衣》则以夸张的表演风格,深刻揭示了故事的寓意,让大家在欢笑中得到思考……

《中国文化通论》传统艺术绝杀!

期末试卷?不存在的!教室变身“国风创造营”:

每年的《中国文化通论》都在一场别开生面的传统文化沉浸式体验活动暨艺术展示中圆满落下帷幕。课程告别传统书面考核模式,以一场可观、可感、可触的文化盛宴,让源远流长的中华文明在青春学子的指尖与心间璀璨绽放。

在这短短的100分钟,课堂演化为热闹的文化工坊与雅致的艺术场景——

纸艺展示区:巧手翻飞,剪纸、衍纸与刻纸艺术在红纸上勾勒出灵动祥瑞;

簪花制作区:丝线缠绕间,古韵盎然的传统发饰悄然成型;

小小茶坊:茶香氤氲,学子专注温杯、注水,体验中华茶道的宁静致远;

青团制作台:艾草清香弥漫,揉捏包裹中传递着节令饮食的智慧;

更有师生围炉笑语,亲手煮制饺子,升腾的热气里饱含团圆温暖的文化意蕴。琅琅经典诵读声则为这场文化雅集增添了厚重的精神回响,全方位激活了传统文化的生命力。

《综合英语》《专业英语》英语知识的全方位包抄

这两类英语课是内容最多最杂、最“枯燥”的,如何在“折磨”了大家一整学期后,缔造一个“快乐”的结局,也是最让任课老师头疼的问题。我在再三思量之后,尝试在班上开展“英语文化知识竞赛”

本次竞赛活动的题目涉及文学、历史、地理等多方面的内容,在考查和提高学生们的综合素质的同时为学生提供了展示风采的舞台,也在一定程度上向大学生普及了科学知识文化。本次活动通过“世界文化”和“中国文化”两个竞赛环节决出了冠军队伍,学生们的精彩表现引得台下掌声不断。

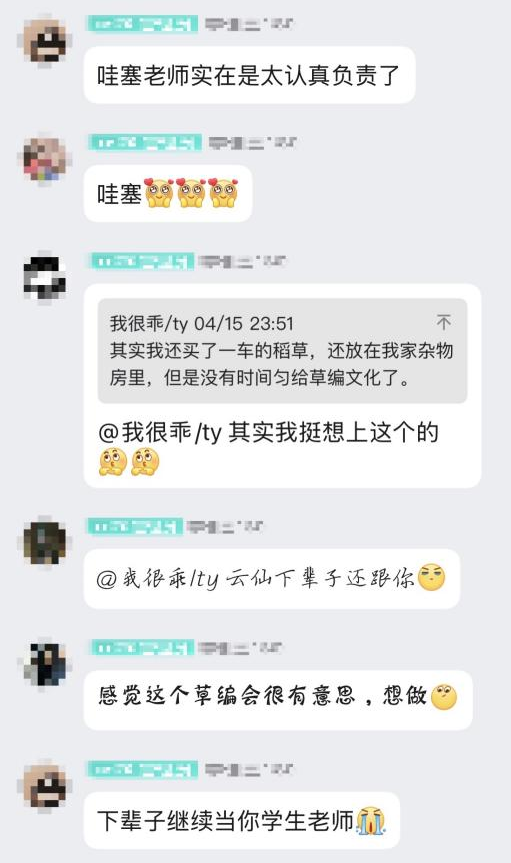

学生说:课堂“自来水”安利现场

先看一波“国际范”的“表白”

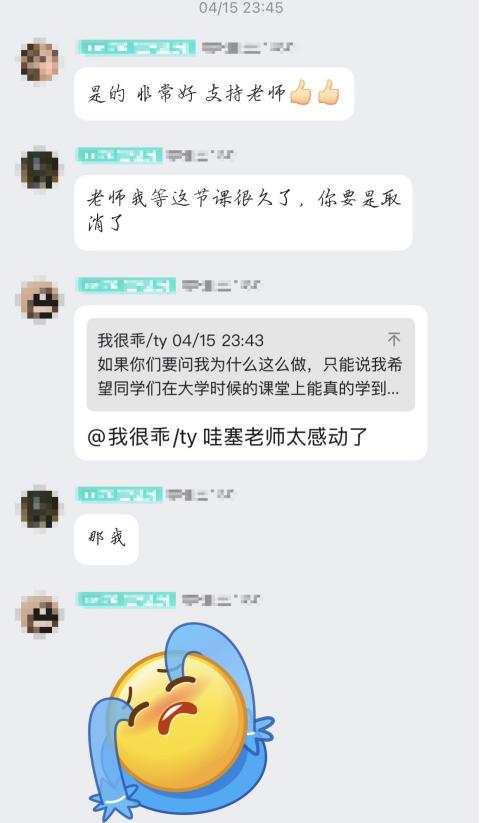

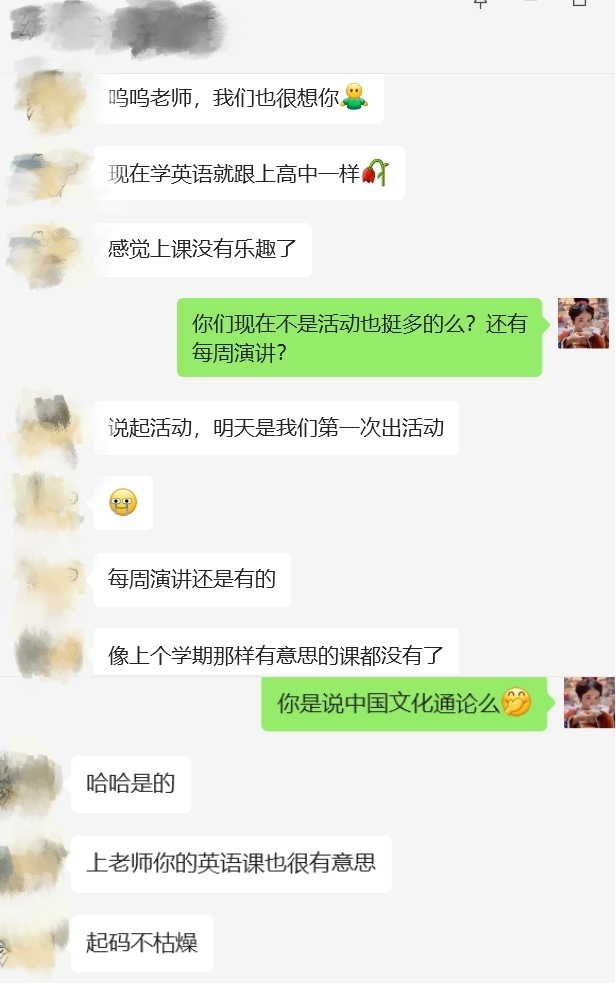

再来看看根正苗红的本国学生的评价——

像这样的评价,还有很多,很多……

其实更让我开心的不是学生直接对我的赞美,而是发现自己可以成为学生在朋友圈“炫耀”的“资本”。下面这张图是学生特地发给我看,哄我开心的。我承认,她的目标圆满达成——

而最让我自豪的是这么一件事——

当我在本学期中国文化课程导论课堂上告诉学生,结课时会有中国传统文化展示,并给他们展示了上一届师兄师姐们的作品(黎陶、篆刻、舞蹈、地方美食、书法…)之后,第二节课便有学生告诉我,他准备花几个月的时间来完成一幅刻纸作品。我当即鼓励他将过程记录下来,坚持下去。我要做文化传承的见证者!

而这位学生最终也成功完成了震惊全班的作品!耗时超过一个月完成的浙江非遗刻纸艺术作品《百鱼图》,长1.5米,宽0.8米,近百条锦鲤跃然纸上,栩栩如生,“鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北”……

也是在这一刻,我更加明白了教育的意义,就如雅思贝尔斯所言“教育的本质是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”也许AI是帮教师挣脱流水线教育桎梏的盟友。当机器一定程度上能减轻教学上的“案牍之劳形”之后,教师也许就能让教育更多地触摸灵魂,回归教育的初心-点燃火种,而非填满容器。

当课堂从“知识传送带”进化为“思维蹦迪池”,当教师从“学术NPC”变身为“五感活动首席策划师”,沉睡的教室终被唤醒。在人文与传播学院的改革实验室里,规矩与创意齐飞,传统共热点一色——这里没有单向度的“教”,只有师生共谋的“知识暴动”。拯救课堂的密码,或许就藏在那件随文化脉动而流转的旗袍褶皱里,在那锅于讲台飘香的现炒茶叶中,更在每一次让学生忍不住喊出“泰酷辣!”的教学奇袭里。

课堂革命未完待续,下一季,敬请期待更疯狂的“失控”与更炽热的“占领”!

督导评价

记问之学,不足以为人师!在知识获取十分容易的时代,当下大学课堂的现状令人堪忧!面对课堂困境,“与其坐而待亡,孰若其而拯之?”为此,我院领导在教改之路有了新动作,理应引起应有的广泛的关注。

看了云仙老师的课程材料,让我受益匪浅!云老师的课堂,在方法、内容以及表达上的创新一定程度上满足了学生的好奇心,激发其求知欲,让其抬头听课,让其成为课堂主体。这样,课堂才能活起来,学生才能动起来,这样,我们才能挽救课堂、找回“失去”,回归本然。身处教学困境的你我都在左冲右突,云仙老师课堂有了新思考与新做法,让我眼前一亮,我以为这不失为突围的新途径。希望引起杏坛执教者以及教育管理者的注意。当下课堂困境倒逼从教者成为“三高”(高智商、高情商、高逆商)人群,要求我们潜心执着、凝神定气,正视证候,认真把脉,找准痛点,对症下药,从而救活课堂,使之焕发新活力,收到应有的效果。

困境待援,非生存之道,云仙之路,度我以金针!为扩大战果,提四点建议,以供参考:一是向全院开公开课,因为“伟大”更需有人懂;二是将此打磨,以期成为“金课”、精品课;三是将这些提升凝练成好的教改项目,将理论与实践、科研与教学相结合,将现代与传统、未来与当下相结合,将课外与课内、线上与线下相结合,走出一条属于我们的教育改革的康庄大道。四是望面对处于同样困境的各位同仁以此为样本,观摩学习,潜心思考。云仙之路,为我津筏!是为感言!

(人文与传播学院新闻中心供稿 文/人文与传播学院 图/人文与传播学院 编辑/郭伟涵)