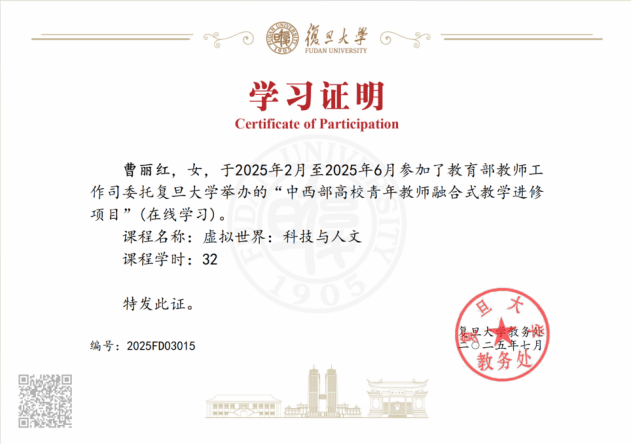

2025年6月,三亚学院人文与传播学院语言学(语言科技)专业教师曹丽红顺利完成教育部教师工作司委托复旦大学举办的“中西部高校青年教师融合式教学进修项目”,并获得结业证书。此次进修为期四个月,通过在线学习形式开展,系统提升了教师在科技与人文交叉领域的教学能力。

聚焦核心课程 深化跨学科认知

曹丽红老师参与的《虚拟世界:科技与人文》课程共计32学时,内容涵盖虚拟现实技术、人工智能伦理、数字化仿真教学等模块。课程通过“数字巴别塔”“虚拟世界中的科技启蒙”等理论单元,结合Minecraft教育版、VR重现《千里江山图》等实践案例,帮助教师理解技术如何赋能人文教育。

曹丽红老师在心得中提到:“课程打破了我对‘技术是理工科专属’的认知,历史系教师用虚拟分身讲解圆明园、艺术教育者重现古画创作过程的案例,让我看到文科教学的全新可能。”

技术赋能教学 重构课堂实践

进修期间,曹丽红结合课程理论,设计了多项教学创新方案并预计今后在课上实施。例如,受“VR在个性化学习”工作坊启发,构想“英语国家文化探索空间”项目,利用虚拟实验室技术让学生沉浸式完成文化对比任务;针对AI翻译的挑战,重构“AI翻译工作坊”,引导学生从“文化转译”角度理解人类译者的独特价值。此外,还尝试将编程与文学结合,设计“代码诗歌”实验项目,让学生通过Python生成英文诗,探索语言与算法的交融。

坚守人文内核 回应技术伦理

课程对技术伦理的探讨给曹丽红留下深刻印象。在“虚拟世界中的人工智能”模块,案例展示了AI模型因训练偏差生成偏见文本的教训,促使她在英语教学大纲中新增“数字公民素养”单元,引导学生思考虚拟空间的公平语言环境构建。

她表示:“技术可以模仿形式,但人文精神守护的是灵魂深处的独特性。作为教育者,我们必须帮助学生理解技术的边界与人文的价值。”

此次进修提升了曹丽红的个人教学能力。未来,她将继续探索科技与人文的融合路径,助力培养兼具技术素养与人文关怀的新时代人才。

(人文与传播学院新闻中心供稿文/人文与传播学院 图/人文与传播学院 编辑/郭伟涵 陈鸿铭 责任编辑 史志艳 )