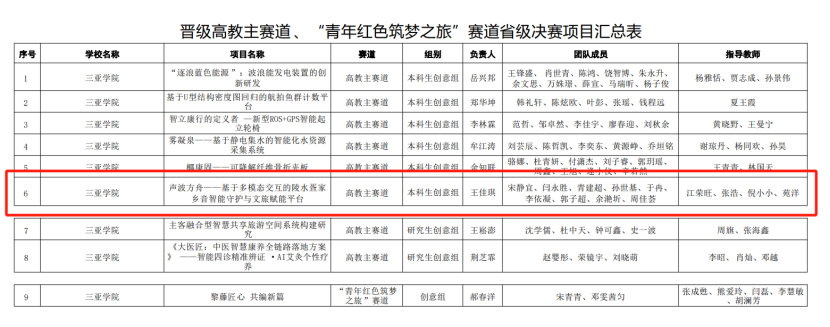

2025 年 7 月 5 日,中国国际大学生创新大赛(2025)海南赛区省级决赛晋级名单正式公布,这一备受瞩目的赛事结果立刻在海南各高校引发关注。三亚学院人文与传播学院师生共同打磨的 “声波方舟 —— 基于多模态交互的陵水疍家乡音智能守护与文旅赋能平台” 项目,凭借语言与科技的融合创意理念晋级海南省决赛。

“第一次听到疍家人用方言讲述祖辈的海上故事时,我就意识到这种语言的珍贵。” 团队负责人王佳琪回忆起项目最初的灵感来源,眼神中满是对声音文化消逝的忧虑。作为语言科技专业的学生,她深知方言不仅是交流工具,更是一个族群历史与文化的活化石,而海南疍家方言因传承场景有限,正面临着消逝加速度的困境。

带着如何让疍家方言活下去的这个问题,团队项目组多次走访陵水疍家渔村,与当地老人、文化学者深入交流,逐渐形成了用科技力量解决实际问题的想法。将语言科技专业的方言研究能力与现代AI技术结合,打造一个既能记录方言、又能让年轻人愿意亲近的应用模型。这一构想在与指导老师们的多次研讨中不断深化和完善。项目设计秉持专业为基、实用为本的理念,既要构建系统化、标准化的方言语料库作为学术支撑,又要打造友好型、智能化的技术交互界面作为应用扩展,从而实现文化保护与科技赋能的有机统一。

基于此,一场跨学科的强强联合就此展开,田野调查、音标标注、词汇整理,逐字逐句构建起系统的疍家方言语料库;技术开发,从语音识别算法的优化,到多模态交互界面的设计,再到平台的稳定性测试,让抽象的声音转化为可触摸、可传播的数字资源。正是这种语言 + 科技的互补模式,让声波方舟从一张蓝图逐渐变为现实。

“这次比赛不仅是一场创新竞技,更是一次关于文化传承的深度对话。”团队负责人王佳琪如此总结参赛的意义。从校级选拔到省级决赛,团队历经数十次项目迭代,每一步都凝聚着对疍家方言保护的执着追求。为完善语料库精度,项目组顶着烈日深入渔村采集原生态语音样本;为确保技术落地稳定,成员们通宵优化算法,反复调试语音识别模型;为提升路演感染力,团队成员字斟句酌,精炼项目核心价值,力求在有限时间内打动每一位评委。

而赛现场的答辩环节,更让团队对项目的可持续性有了更深的理解。评委提出的 “如何平衡方言保护的专业性与文旅开发的大众化”,“平台后续的运营维护如何保障” 等问题,像一面镜子,照见了项目从理想到落地之间需要跨越的鸿沟。“每一次应答,都是逼着自己跳出学生思维,站在实际应用的角度思考问题。” 王佳琪说,这种思维的淬炼,比结果本身更有价值。

每一次深入渔村的方言采集,都是对疍家文化密码的破译;每一次深夜实验室的激烈讨论,都在为项目注入新的思考维度;每一次与不同领域团队的思维碰撞,都在拓宽文化传承的想象边界。这些经历不仅编织出“声波方舟”日益完善的技术网络,更在年轻学子心中烙下文化守护者的印记。

组长王佳琪表示,我们深知,手中的麦克风记录的不仅是声波频率,更是一个族群的历史回声;屏幕上的代码书写的不仅是程序逻辑,更是连接过去与未来的文化桥梁。当科技的温度遇上文化的厚度,人文与传播学院语言科技跨学科团队正以坚定的步伐,在创新与传承的双轨上跑出属于Z世代的加速度。

(人文与传播学院新闻中心供稿文/王佳琪 图/人文与传播学院 编辑/郭学哲 陈鸿铭 责任编辑 史志艳 )