曾几何时,“课堂失守”的忧虑在高校蔓延:沉默的空座、低垂的视线、被屏幕隔绝的交流、单向灌输的疲惫……当知识的殿堂陷入沉寂乏味,当思想的碰撞被数字的喧嚣取代,我们不得不正视这让人焦虑、令人扼腕的困境与难局——无趣无味的课堂,这育人的核心阵地,正面临前所未有的严峻的挑战。它不仅是物理空间的退守,更是教与学活力、深度联结与价值共鸣的流失。

困局当前,必须尽快突围!变革刻不容缓。激活、重构、拯救课堂,绝非一时之策,而是关乎教育本质与未来的深刻使命。激活,是要点燃师生心中渐趋寂灭的求知火焰,让每一个座位成为思想跃动的原点;重构,是要打破知识与生活、讲授与探究的壁垒,让课堂成为思维碰撞、能力生长的真实场域;拯救,则是以行动守护大学精神的基石——让每一次相遇都承载知识的重量、思想的温度与人格的塑造。

人文与传播学院,深谙此道,亦勇担此责。我们直面问题,锐意探索。教师们不再满足于知识的单向传递,而是化身为课堂情境的精心设计者、思维交锋的智慧引导者。于是,传统课堂的边界被打破:讲台变身辩论场,经典文本在跨媒介叙事中焕发新生,理论探讨融入真实的社会场域……一次次创新的尝试,都是对“失守”的夺回和对困境的突围,是对育人本质的执着追求。

即日起,我们正式开辟“拿什么拯救你,我的课堂!——人文与传播学院课堂创新实录”专栏。这里将汇聚我院教师在课堂革新征途上的智慧结晶与生动实践。透过文字的真实记录、图片的瞬间捕捉、视频的深度呈现,我们将带您走进那些被重新定义的课堂现场,聆听师生在教与学共振中迸发的思想火花,感受从理念到行动、从困境到坦途、从无味到生机的深刻转变。

我们期待,这些实录能成为一面镜子,映照当下课堂的痛点与希望;更期待它能成为一簇火种,点燃更多关于课堂本质、教育未来的思考与行动。让我们共同见证并参与这场静水流深却至关重要的课堂革命,以行动回应时代的叩问:唯有持续的反思与不懈的革新,才能真正守护并重塑那方孕育思想、启迪心灵、增长才干的神圣之地。

我的《创意写作》之旅

申素样

当代大学课堂正在陷入一场集体的静默——教室里坐满了充电宝,却找不到一个充满电的灵魂。学生们左手刷着手机,右手记着PPT,眼睛盯着时钟等待下课,这种“身在曹营心在汉”的学习状态,就像一群被知识绑架的人质,被困在无形的围墙中。是时候发起一场创意突围了!我的《创意写作》课不打镇静剂,专供兴奋剂。在这里,文字要跳脱纸面,思想要越狱狂欢,连做梦也能成为正经作业!

一、课前来袭——我的破冰之旅

1.课代表:处女座,请原地出道!

开学第一课,我便抛出了招募令:“《创意写作》的课代表只收处女座,要的就是你的挑剔、细节控、强迫症和完美主义!”话音未落,在一片哄笑声中,教室瞬间炸锅。、

“老师,你这是赤裸裸的星座歧视!”(抗议声此起彼伏)

“我是天秤座行不行,我追求平衡美!”(试图讲理)

“我是双鱼座,我天生浪漫,最会写作!”(自信满满)

学生大概万万没有料到,大学选个课代表,还能提出如此“奇葩”的星座要求。谁也没想到,一向在星座段子里当“背锅侠”的处女座,竟成了这门课的“天选之子”。

事实证明,处女座的课代表是真香啊!每次收作业总能收得明明白白,从班级作业命名,再到每份作业的命名都有统一规范,甚至作业内容已经进行了格式调整。班级公众号的图文排版,我的眼睛仿佛做了场深度SPA。只能说:“处女座一出手,地球都得对齐网格线!”

2.工坊制:认领专属于你的创作组织

“别让你的文字在孤独里流浪,让灵感有处可栖。”课程开始之前,我就亮出来创意写作的“秘密组织”——五大创作工坊:诗歌工坊、小说工坊、剧本工坊、散文工坊和自媒体工坊。这可不是简单的分组,是召唤你按兴趣和专长对号入座!

每个工坊就是你的创作自留地,拥有独立创作的自由空间。但是别急着“圈地自萌”,我更鼓励工坊之间能相互“互相串门”“激情踢馆”!思维跨界碰撞,才是《创意写作》的高光时刻!

二、课中启动——我的奇幻之旅

1.死亡清单:向死而生的生命回响

如果时光是一趟永不回头的单程列车,那张名为“生命”的车票,终点站都赫然写着同一个站名:死亡。

但在中国的文化语境中,死亡仿佛自带结界,被小心翼翼地封存在角落里,像一张不敢翻开的底牌,成了大家心照不宣的禁忌式话题。

我决定掀开这层沉重的幕布,大胆把死亡搬上创意写作的课堂,玩一场向死而生的文字体验。

我抛出一系列问题:

“你害怕死亡吗?”

“你第一次近距离接触死亡是什么时候?”

“假如你的生命只剩24小时,你会做什么?”

“如果你要在墓碑上写下你的墓志铭,你会写什么?”

空气仿佛凝固了,同学们陷入前所未有的沉思。有同学分享与死神擦肩的惊魂时刻,有同学哽咽讲述亲人离世时那场不期而遇的大雨……

课后,黄德银同学写给天堂奶奶的一封家书,看得我眼眶发热:“我从没意识到您的远去,可当时钟的摆锤来回刺破时间的局限,我看到生活中某一个角落处、某一个风景里仍然残存着您的气息时,那些静止的画面忽地鲜活起来,播放着您的一颦一笑、一字一句,我才意识您曾经在我生命中鲜活过、才意识到您的离去、才意识到您曾经给予我的——深沉的爱。”

原来,失去最爱的人,最痛的不是失去的那一刻,而是日后想起她的每一刻。

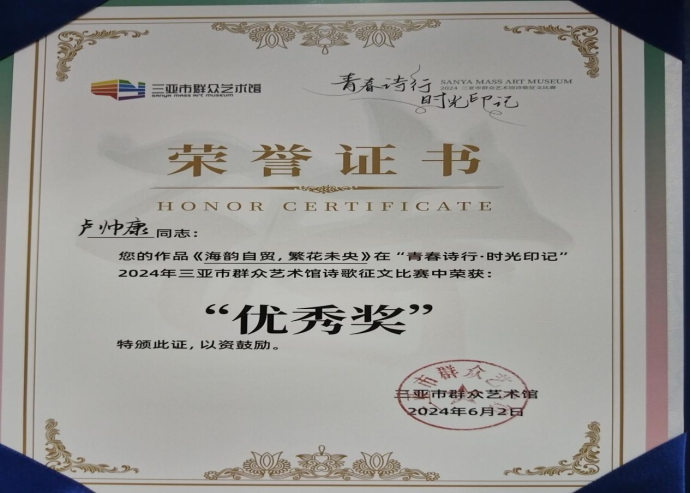

卢帅康同学在这一课之后,分享了自己的课堂感悟。

“死亡好像一直是个禁忌话题,大家惧怕死亡,或者看别人惧怕死亡,自己也觉得死亡可怕,又或是知道生命宝贵而惧怕死亡。总之,无论什么原因,一谈到死亡,大家都静默了。

如此禁忌的一个话题,出现在了申老师的《创意写作》课上。我们由死亡开始,开始诉说或书写着自己对死亡的理解,开始慢慢思考到底为何我们都惧怕死亡,开始思考死亡的本质。以死亡为契机,我们写下自己人生的简介,写下“如果生命只剩24小时,你打算做什么?”写下自己的墓志铭…

当死亡话题展开,大家打破对它的禁忌之想:原来我的人生已经如此精彩。如果生命最后的24小时内,和自己人生中遇见的美好的人一一道别,又是一件多么酷和美丽的事情……死亡并不可怕,也不是绝对的禁忌话题,当写作遇上死亡,当我们开始认真思考自己从前的人生,预想未来的多种可能、写下自己的愿望及墓志铭时,我们的每个人笔下的文字,是最好的写作。”

当死亡不再被折叠,不再被静音,而允许被凝视、被讨论、被书写时,它成了丈量生命的一把尺子。这一课,我想做的不是渲染悲伤,而是练习告别。直面死亡,是为了更清醒、更热烈地拥抱生命本身。当你能坦然写下自己的墓志铭,或许才是真正听见内心最真实的声音——究竟想怎样活过这一生?

2.梦境幽灵:捕捉你的意识流

如果说死亡是生命的终点站,“死亡清单”是引导学生向生命深处回望,叩问终极命题,那么梦境就是意识的无人区,“梦境幽灵”则是一场捕捉潜意识碎片的探险。

梦是破碎的意象、扭曲的时空、荒诞的情节、汹涌却无名的情绪,那里潜藏着最原始的冲动、最荒诞的隐喻以及被清醒理智过滤掉的,源源不断的创作灵感。

“昨晚做了一个超精彩的梦,但醒来就忘了……”这几乎是所有人的共同体验。于是,我提前两周抛出了梦境捕捉令:“给大家布置一个硬核作业,最近两周必须做一个梦!醒来第一时间把这个梦先记录下来!”素材库,就得这么建!

记录梦境仅仅是第一步,如何将这些原始的、混乱的意识流素材,凝练成文学作品?我和学生一起化身梦境侦探,在离奇的梦境背后,挖掘隐藏的潜意识:它映射了何种生存困境、暗藏了何种欲望或者恐惧?

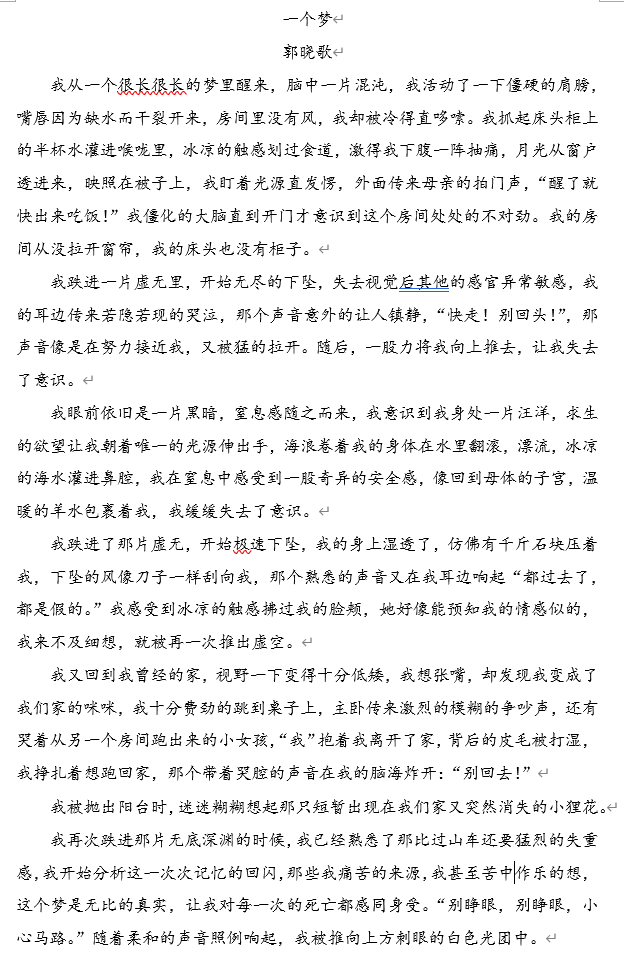

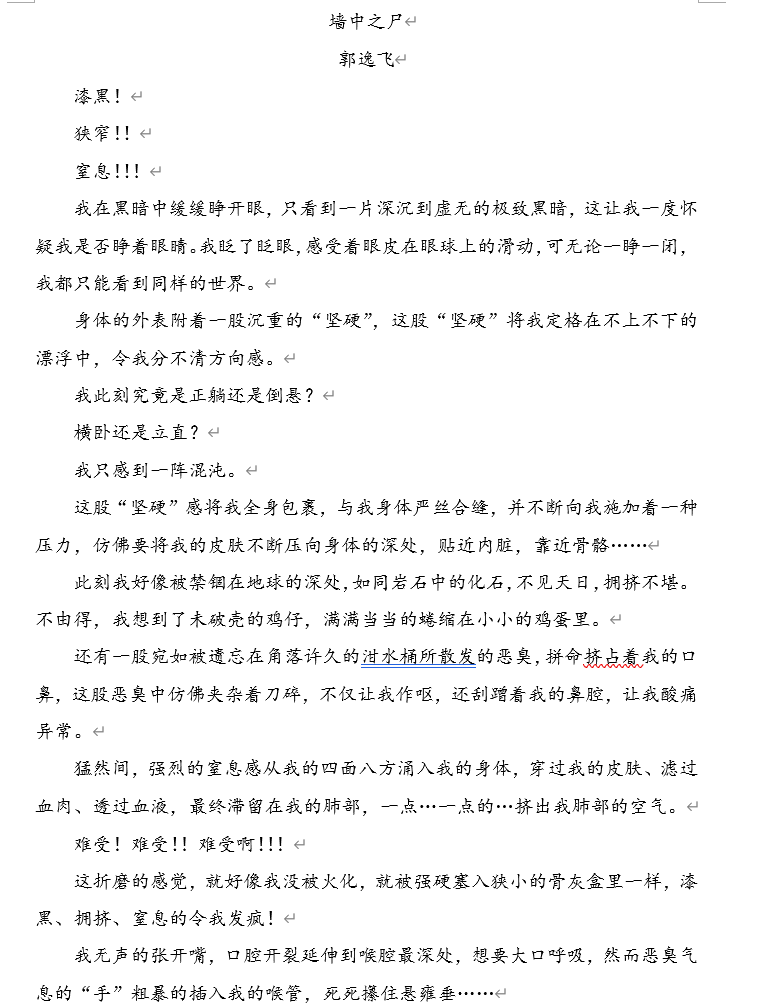

很快,光怪陆离的梦境快照砸向我(篇幅所限,忍痛节选):

这堂课的关键不在于如何写梦,而是敢于相信自己的想象力——毕竟,连梦境都能写成故事的人,还怕什么现实里的空白稿纸?干就完了!

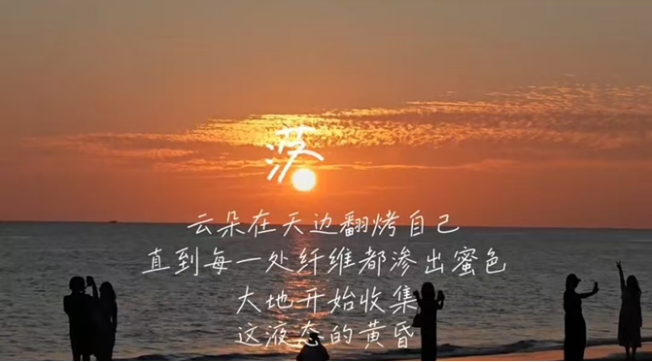

3.诗歌实验:文字越狱大行动

在我的《创意写作》课堂上,诗歌就是一场盛大的文字越狱行动!诗歌不再仅仅是写在纸上的文字,而是挣脱意义的牢笼、砸碎格律的镣铐,翻阅规范的围墙!

写诗,没灵感?别慌,写诗工具包奉上!

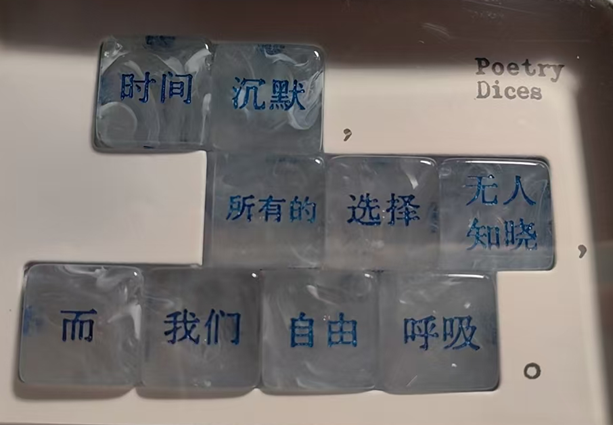

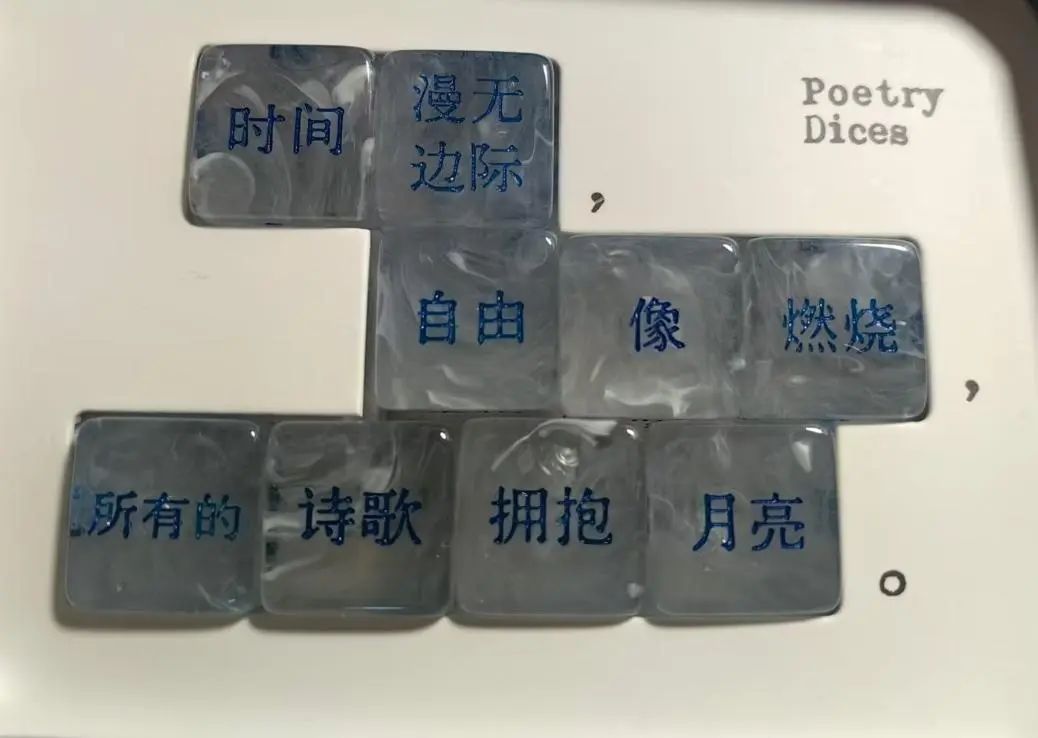

第一招:诗歌魔方!对付写不出,专治各种创作“肌无力”!

谁说写诗非得冥思苦想?随意转动诗歌魔方,便有了诗歌最美的样子。不信,你瞧!

三、课后狂欢——我的收获之旅

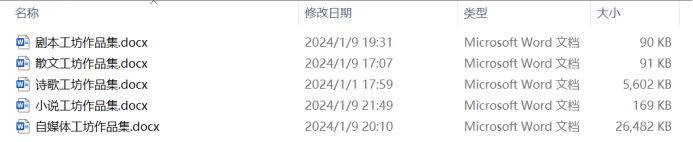

1.工坊作品集:文字有了归宿

学期末,五个工坊交出了沉甸甸的作品合集。这哪是一份寻常的作业?分明是带着各自心跳和温度的灵魂合集。

诗歌工坊里的文字带着露珠与星光,也裹挟着夜晚的凉风;

小说工坊里藏着急诊科里的眼泪,生与死的界限模糊又清晰;

剧本工坊是一份份跃跃欲试,渴望搬上舞台或屏幕的宣传脚本;

散文工坊里细腻记录了三亚的印记,将旅途的见闻化作纸上的风景;

自媒体工坊沸腾着对食物的极致热爱和洞察,字里行间是对人间日常烟火最高的礼赞。

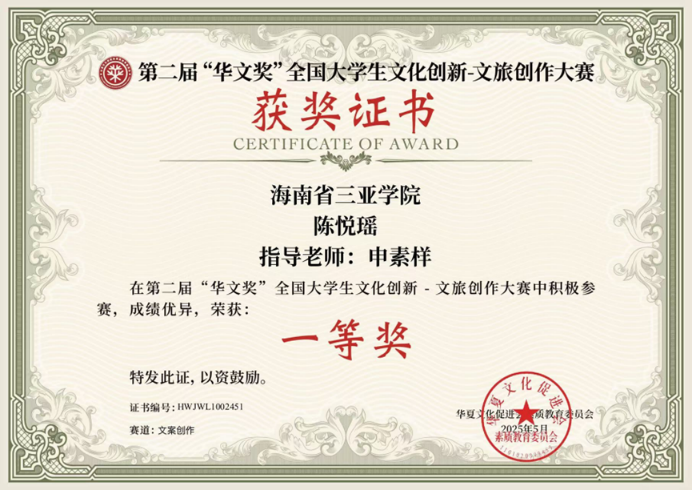

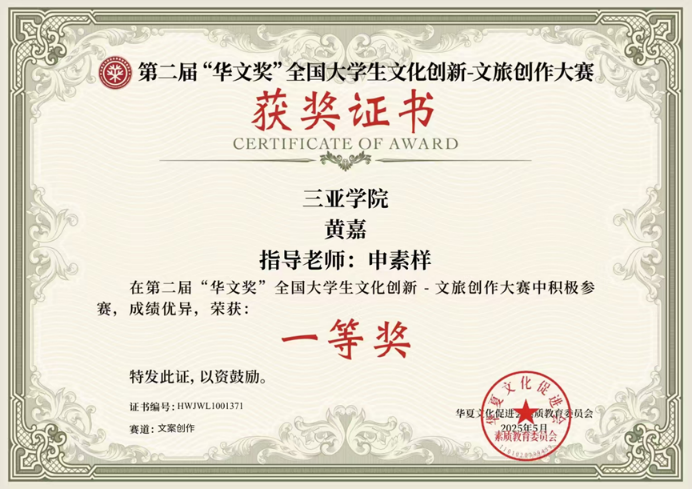

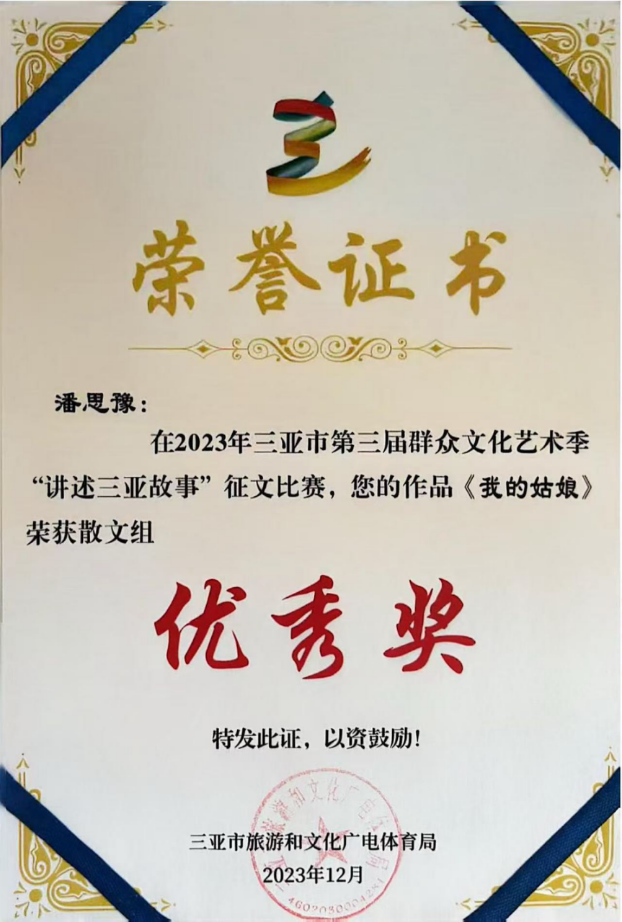

2.征文比赛:赛事收割机

鼓励学生走出课堂,积极参与各类征文比赛,成了《创意写作》课堂的自然延伸。令人欣喜的是,学生们化作赛事收割机,从市级征文崭露头角,再到全国性文学竞赛杀出重围,还有杂志征文,他们将诸多奖项收入囊中。

潘思豫的获奖心声:

申老师留给我最深刻的印象就是她的眼睛,那是一双温柔的,犀利的眼睛。她看到了我,看透了我。

我不是一个自信的人,甚至说有点回避我自己,我总是会在自己的舒适圈打转,害怕表现自己,害怕被审视。

只有她一遍又一遍地对我说;“你可以的,你去试试,你这么优秀,去试一下吧!”

“去试一下吧!”她说,我抬头,又对上了那双热切的眸子。

那是一种被人信任,被人认可的感觉,我只感觉到有一股冲动席卷我的全身,脑海里只有一个念头——不想让她失望。

申老师给我推荐了很多活动,我每一件都在用心完成,日子充实得有点不够用,以至于我站在领奖台上的时候还在恍惚:“我吗?竟然是我吗?”

时间过得太快,许多事情已不真切,只是每每为自己争取时会想起,有一双温柔的眼睛,是那样的犀利,在大二那年的夏天注视着我至今。

我也坚定地相信,会有更多人会被看见,会有更多同学会被这样的目光治愈着余生。

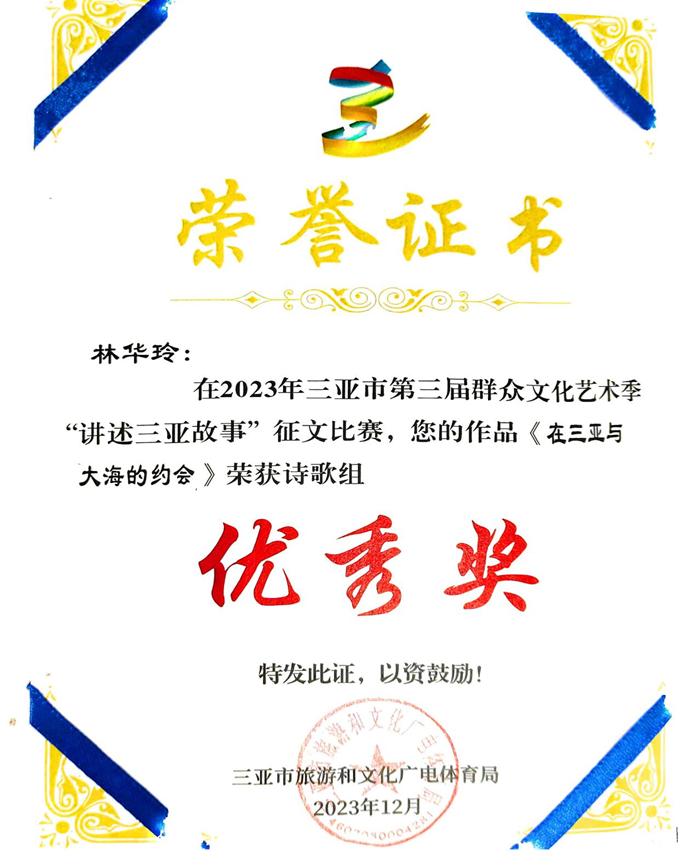

林华玲的获奖感悟:

师者若水,润物无声。在大学的创意写作课堂上,申老师就像冬日里温暖的阳光,平易近人的态度让我初次见面便倍感亲切,也瞬间拉近了师生间的距离。她不仅教会我写作的技巧,更点燃了我对文字的热爱。更让我感动的是老师的鼓励与耐心,她常常鼓励我们要相信自己,勇敢去做想做的事情。

曾得知作品《我与三亚的约会》和《青春印记》在三亚市群众艺术馆诗歌征文比赛中荣获优秀奖时,我内心满是惊喜与感动,那些反复修改的夜晚,忽然有了具象的温度。漫步三亚街头,椰风海韵、落日余晖,每一幕都曾让我驻足。在三亚的点点滴滴,那些温暖的瞬间、独特的风景,都化作笔下的文字。创作时,我沉浸在与三亚相处的回忆里,试图用诗歌描绘出它的浪漫与魅力,抒发内心的青春情怀。两次获奖,是对我创作的莫大鼓励。让我明白,生活中的美好值得用心记录。未来,我会继续保持对诗歌的热爱,带着这份激励,用文字去捕捉更多生活的诗意。

3.写作实践:把创意的火种传下去

写作的快乐,不止是自己写,还能让更多人爱上写!

我带着这群“创意老兵”,杀进小学课堂,摇身一变成了“孩子王”写作导师!

他们带着精心设计的教案,开启了一场场脑洞风暴!

覃欣琪的实习感悟:

第一次接触创意写作是在大二上学期,它宛如一座充满奇幻色彩的文学城堡,为我打开了全新的创作世界。

申老师察觉到我对创意写作的热忱,主动为我联系了培训班的实践机会。初入培训班,我学习着申老师的上课技巧,在培训班中带领学生们开拓创意写作的知识,丰富他们的创作思维。记得在教“我的秘密基地”主题写作时,有个内向的小女孩用稚嫩的笔触写道:“我家阳台的花盆后面,藏着和蚂蚁聊天的小世界,它们总说要带我去云朵上野餐。”读到这样的句子,我深深震撼于孩子们不受拘束的想象力。

这段经历不仅让我掌握了故事引导、课堂互动等教学技巧,更教会我用平等的姿态尊重每一种表达。学生们毫无保留的创作热情,让我褪去对写作的敬畏与焦虑,重新拥抱文字最本真的力量。如今回望,申老师给予的这份珍贵实践,不仅是能力的提升,更是一场关于热爱与传承的心灵之旅。

我的学生们也收获了比奖杯更珍贵的东西——那份播撒火种、见证灵感萌芽的纯粹快乐。

4.最珍贵的回响:因为你,我爱上了写作

樊乐乐:

初闻《创意写作》,我内心OS:又是些理论揉来搓去?索然无味!压根没兴趣,更别提好奇了。可谁能想到,这门课最终给我留下了深刻印象!

记得第一堂课,申老师温柔的嗓音、平和的气场,瞬间圈粉!课堂上没有泾渭分明的师生楚河汉界,倒像一群朋友在聊天。最颠覆的是自我介绍,没有学生的轮流站立,而是用见字如面的方式叩开了创意写作的大门。那次,我们和老师的距离更进了一步!我们用文字把自己剥开给老师看,而老师也在一次次课堂中,把最真实的自己摊开给我们。

最戳心的是拖堂这件小事,我在她眼里看到了自责和难过。其实那几分钟对我们根本不算什么,她却坚持用简单美好的方式补偿。我们回馈的,是笑容和心疼。

正是这份敏感细腻,让她把学生稳稳放在C位,设身处地为我们着想。这种本分,在当下却显得弥足珍贵。

坦白说,我是那种看老师下菜碟的学生——老师好,我才肯学。我喜欢她像朋友一样敏感细腻,但我也超爱那个站在讲台上,自信大方输出知识、光芒四射的她!所以毫无悬念,我因为申老师,认认真真爱上了创意写作!

愿老师未来更加自信坦然,把这门宝藏课讲给更多人听!将来,我也会学着老师的样子——以学生为中心,以知识为力量,去书写属于自己的人生方向!

于我而言,这趟《创意写作》之旅没有终点,希望更多的文字被看见、被记住、被传递!继续出发吧!毕竟,最好的作品永远藏在“未完待续”四个字之后……

申老师的《创意写作》课程是一场直击灵魂的教学革新。她以“激活课堂生命力”为核心,用极具创意的设计打破高校课堂的沉默困局,课程的每一环节都致力于唤醒学生被束缚的表达欲。课程成果令人振奋——学生不仅斩获多项文学奖项,更在小学实践中将创意火种传递,印证了教学的社会延展性。尤为可贵的是,申老师以细腻的共情力构建平等对话场域,如樊乐乐同学所言,她的课堂没有楚河汉界,唯有信任点燃的热爱。这门课超越了写作技能传授,让文字成为渡生命的舟,真正实现了教育从“授业”到“树人”的升华。

督导评价

陆忠发:

申素样老师的课堂教学很有新意,能够吸引如今的“新新人类”,引导同学们把写作运用到生活与人生中。我认为申老师突破了传统写作教学的局限,其创意十足的教学场景非常生动活泼,很好地激发了学生的写作内驱力,进而培养了学生对写作的兴趣与热爱。这种教学方式令学生将写作转化为表达自我、思考世界的主动化工具,受教学生笔下的文字因深刻的情感流淌而更具感染力,真实、美好的语言自然喷涌而出。这样的写作教学,不仅培养了学生的观察能力与共情能力,更让他们体会到写作不仅仅是一门单纯的课,而是记录生命、情感的终身能力。当“诗歌魔方”刻印进同学们的激情青春,岁月便有了恒久的诗意,写作这门课顺理成章地从课业升华为一种成长方式。

(人文与传播学院新闻中心供稿文/人文与传播学院 图/人文与传播学院 编辑/陈书然 陈鸿铭 责任编辑 史志艳 )