在这个文化传承与创新并重的时代,语言学(语言科技)专业的学子们正以独特的专业视角和前沿技术手段,为非物质文化遗产的传承与发展注入新的活力。

今年暑期,三位来自不同地域的语言学(语言科技)专业学生,张竞颖、蒲媛与李沐泽,分别踏上了探索非遗传承路径的实践之旅,用实际行动诠释了科技与文化的完美融合。

张竞颖:

以专业之长

焕新非遗汉服之美

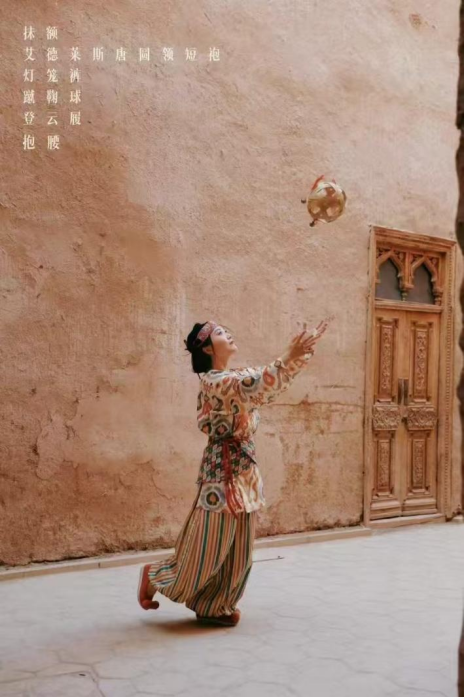

在新疆喀什的广袤大地上,语言学(语言科技)2401班的张竞颖同学,于新疆汉渚文化发展有限公司开启了一场别开生面的认知实习。她将目光聚焦于新疆喀什艾特莱斯汉服文化,巧妙运用语言科技的专业知识,探索非遗工艺与传统服饰的创新融合之道。

实习期间,张竞颖不仅携带专业录音设备,完整记录下非遗传承人林玲老师对织造技艺的详细讲解,还通过语音转文字软件,将录音内容迅速转化为文字资料。随后,她利用文本编辑软件的检索和标注功能,对关键信息进行系统整理,建立了清晰、系统的资料库。这一过程中,语言科技的信息处理能力得到了充分展现,为后续深入研究奠定了坚实基础。

“汉服与西域民族服饰在款式、色彩、图案上的共性,让我看到了文化交融的无限可能。”张竞颖在研读汉渚文化服饰文献时,利用图书馆电子资源数据库和文献管理软件,快速筛选并分类整理了大量相关资料。通过制作思维导图,她直观呈现了两者之间的文化联系,为艾特莱斯汉服的创新设计提供了丰富的文化灵感。

在设计工坊中,张竞颖更是将语言学中的语义分析思维发挥得淋漓尽致。她深入研究“巴旦木”等经典纹样在新疆文化中的象征意义,结合汉服传统文化内涵,设计出既保留传统韵味又符合现代审美的汉服作品。同时,她还参与幼儿园认知设计实践,用生动有趣的语言向小朋友们介绍艾特莱斯汉服文化,激发了孩子们对非遗文化的浓厚兴趣。

蒲媛:

传统与科技交织

鄞州非遗焕发新生

与此同时,在浙江宁波的鄞州非遗馆内,语言学(语言科技)2401班的蒲媛同学也在进行着一场传统与科技交织的非遗探索之旅。鄞州非遗馆宛如一座非遗宝库,汇聚了泥金彩漆、朱金漆木雕等123个非遗项目,内容丰富多样,形式精彩纷呈。

蒲媛在调研中发现,虽然目前非遗馆内尚未广泛应用成熟的数字化展示设施,但非遗作品的实体展示和传承人的现场演示已经给观众带来了深刻而美妙的体验。

然而,她敏锐地意识到,数字化技术在非遗传承中的巨大潜力。“未来,非遗传承应积极探索运用VR、AR、2D、3D等语言科技相关技术,以更加生动、直观的方式展示非遗技艺和作品。”蒲媛提出,利用3D建模技术可以精准还原非遗作品的每一个细节,让观众从不同角度欣赏其精妙之处;借助VR技术,观众能够身临其境地感受非遗技艺的制作场景,仿佛穿越时空与匠人并肩劳作。这些数字技术的应用,将突破传统展示的时空限制,为非遗传承开辟新的路径。

此外,鄞州非遗馆还通过手艺人快闪、1平米非遗馆发布、国韵新声音乐会等一系列创新形式,吸引了大量年轻群体的关注和参与。蒲媛认为,这种“传统+科技”的传承模式,既坚守了非遗技艺的核心价值,又积极拥抱了科技变革,为非遗的传承与发展注入了新的动力。

李沐泽:

科技激活草原皮影

传承与创新并行

在遥远的内蒙古巴林左旗,语言学(语言科技)2024级学生李沐泽则开展了一场为期两周的皮影戏非遗调研实践活动。她巧妙融合文献研究、实地考察与数字记录手段,凭借语言科技的专业视角,深入探寻草原皮影戏的文化基因与传承路径。

在文献研究阶段,李沐泽充分利用语言科技在信息检索与处理方面的优势,精准筛选出多篇关于草原皮影戏的权威文献。通过文本分析技术,系统梳理出清代中期河北滦州皮影艺人迁入后与当地文化碰撞融合的历史脉络,明确了草原皮影在影人服饰、唱腔等方面的独特艺术特征。

实地调研中,李沐泽深入巴林左旗文体局档案室,运用数据挖掘技术研读历史资料。通过分析皮影戏演出统计报表和老照片等实物资料,她清楚了解了草原皮影戏的兴衰历程。在传承基地观摩《大辽双星》剧目展演时,她运用高清数字记录设备详细记录影人涂色环节,并借助材料分析技术深入了解传统颜料调制工艺。

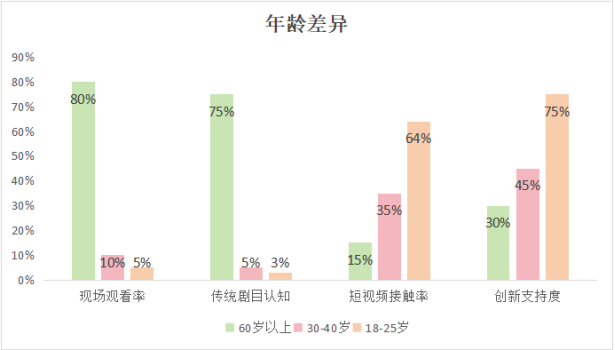

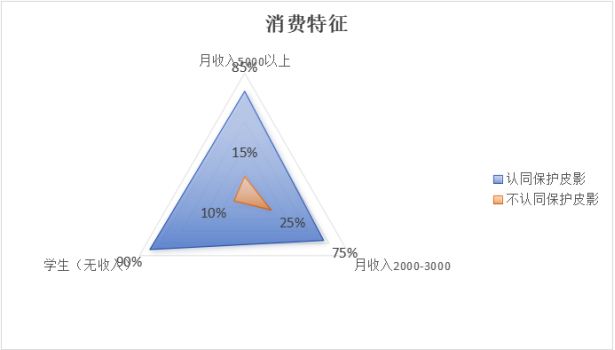

针对皮影戏传承中的受众断层问题,李沐泽设计分年龄层调查问卷并运用数据分析软件深入挖掘数据。她发现不同年龄层对皮影戏的认知度和接受度存在显著差异,并据此提出了一系列富有创意的建议。她建议创作皮影动画短视频,将传统皮影艺术与现代动画技术相结合;设计代际体验活动,运用VR和AR技术让不同年龄段人群在互动中感受皮影戏的魅力。

结语:

语言科技赋能

非遗传承未来可期

从新疆喀什的艾特莱斯汉服到浙江宁波的鄞州非遗馆,再到内蒙古巴林左旗的草原皮影戏,三位语言学(语言科技)专业的学子以各自独特的方式展现了科技与文化融合的魅力。她们不仅运用语言科技的专业知识深入挖掘非遗文化的内涵和价值,还通过创新实践为非遗传承开辟了新的路径。

在这个文化多元且快速变迁的时代,语言科技正成为非遗传承的重要驱动力。未来,随着科技的不断进步和创新实践的深入发展,我们有理由相信,非遗文化将在语言科技的赋能下焕发出更加璀璨的光彩。让我们期待更多青年学子以专业为笔、以科技为墨,在非遗传承的画卷上书写出更加辉煌的篇章。

(人文与传播学院新闻中心供稿文/人文与传播学院 图/人文与传播学院 编辑/陈书然 陈鸿铭 责任编辑 史志艳 )