语言学的研究领域中,语言景观作为社会语言的重要呈现,承载着地域文化与城市发展的密码。三亚学院人文与传播学院语言学(语言科技)2401班学生蒲思涵,将学术目光投向宜宾,以调查问卷与实地调查为翼,开启了一场探寻语言景观奥秘的实践之旅

语言景观,是城市空间中各类语言符号的集合,大到城市地标标识,小到街边店铺招牌,都在无声诉说着地域文化与社会生态。对于蒲思涵而言,专业课程中对语言景观理论的讲授,点燃了她探索实践的热情。宜宾,这座兼具历史底蕴与现代活力的城市,其多元的语言表达形式、独特的文化交融场景,成为她开展实地调研的理想样本。她希望通过亲身走访,将课堂所学与现实场景结合,挖掘语言景观背后的文化逻辑与社会意义。

(一)问卷设计:精准捕捉语言态度

为全面了解宜宾市民对本地语言景观的认知与态度,蒲思涵精心设计调查问卷。问卷围绕语言景观的关注度、不同语言形式(如方言、普通话、外语)的接受度、语言景观对城市文化感知的影响等维度展开。在东门生态公园、南溪街头,她在线上通过社交平台转发调查问卷二维码面向大众,线下向不同年龄、职业、文化背景的市民发放问卷,从晨练的老人到休闲的年轻人,从社区人 员到外地游客,力求覆盖多元群体,获取丰富、具代表性的数据。

(二)访谈深入:挖掘语言景观故事

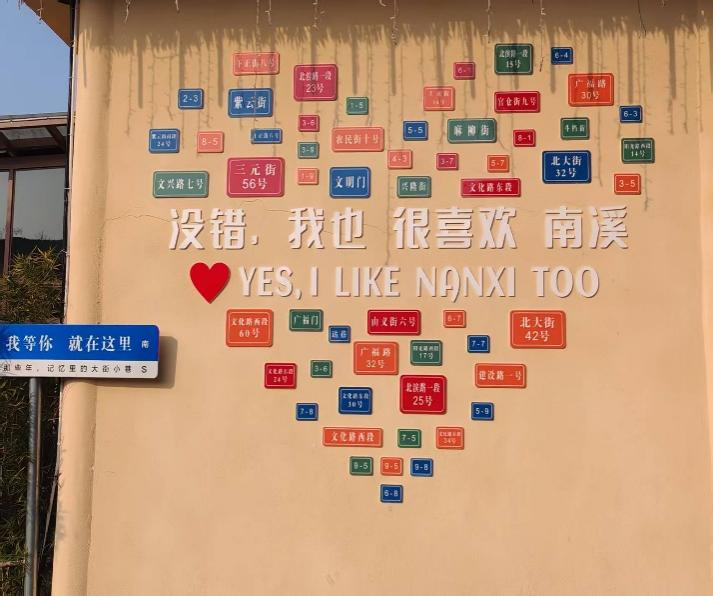

访谈环节,蒲思涵将交流场景选在社区服务中心、街边店铺等地。面对社区居民,她倾听大家对“我们如此热爱宜宾”“没错,我也很喜欢南溪”这类城市文化标语的情感共鸣,探讨方言在日常交流与景观呈现中的独特价值;与商户交流时,她关注店铺招牌语言设计的考量——是突出地域特色,还是追求时尚多元,从“爱笑的Dora”等个性化标识中,挖掘经营者的语言创意与文化表达。这些面对面的交流,为调研注入了充满温度的“人文数据”。

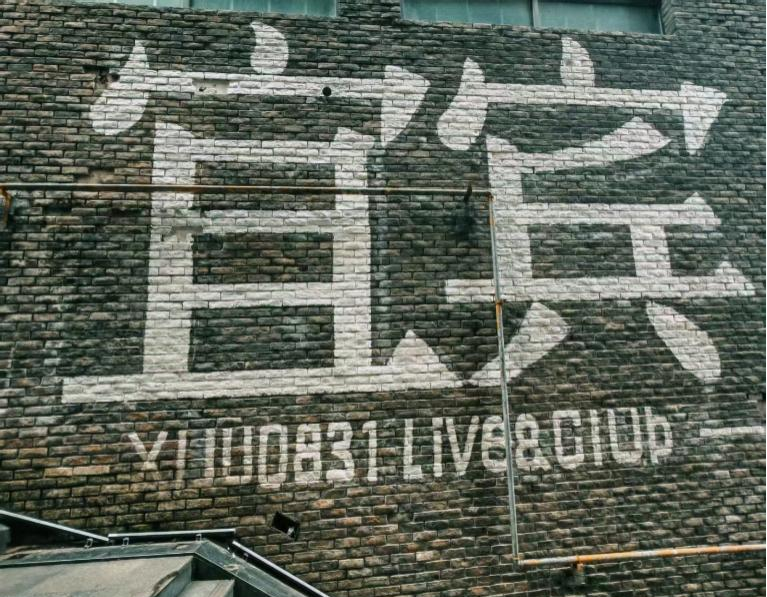

在对回收问卷的统计分析与访谈内容的整理归纳中,蒲思涵有了诸多发现。从语言形式看,普通话作为通用语言,在公共标识、官方宣传中占据主导,保障信息传递的广泛表达;方言则以亲切、接地气的姿态,活跃在本地生活场景,成为地域文化认同的纽带,如老宜宾人对传统方言招牌的偏爱,彰显着对本土文化的坚守。外语及创意化语言表达,在新兴商业区域、文化创意空间频繁出现,反映城市对外交流的开放姿态与文化创新活力,像潮流标语“浪漫的人有自己的乌托邦”,传递着城市的青春气息与文化包容 。

从文化意义层面,宜宾的语言景观是历史与现代的交织。古老地名、传统方言承载着城市的历史记忆,见证岁月流转;而时尚化、国际化的语言表达,勾勒出城市发展的新面貌,展现宜宾拥抱未来的姿态。这些语言符号,共同拼贴出宜宾独特的文化拼图,既留存着城市的根脉,又彰显着时代的脉动。

此次宜宾之行,于蒲思涵而言,是学术实践的试炼场,更是文化认知的新课堂。通过调研,她深化了对语言景观理论的理解,掌握了从设计问卷、开展访谈,到数据分析、成果提炼的完整研究流程。同时,她对宜宾的城市文化有了更深刻认知,明白语言景观不仅是语言的简单呈现,更是文化传承、社会互动的重要载体。

未来,蒲思涵希望继续深耕语言景观研究,拓展调研范围,对比不同城市语言景观差异,为挖掘语言与文化、社会的深层关联贡献力量。而这段在宜宾的调研经历,也将成为她学术路上的珍贵印记,激励她在语言学探索之途持续前行,用专业视角解码更多城市的“语言密码” 。

语言学(语言科技)专业蒲思涵的宜宾语言景观调研,以青春之笔书写学术探索篇章,让我们看到理论与实践结合的魅力,也透过语言景观这一独特窗口,领略到宜宾城市文化的多元与厚重。

(人文与传播学院新闻中心供稿文/蒲思涵 图/人文与传播学院 编辑/陈书然 陈鸿铭 责任编辑 史志艳 )